期权是针对期货的吗(期权是针对期货的吗为什么)

期权并非只针对期货,这是一个常见的误解。期权是一种金融衍生品,其价值依赖于标的资产的价格波动。而这个标的资产可以是多种多样的,期货只是其中一种。 虽然期权在交易所市场上与期货紧密联系,经常一起交易,但两者是不同的金融工具,拥有各自的特性和用途。 本篇文章将深入探讨期权与期货的关系,并澄清期权是否仅针对期货这一问题。

期权与期货:定义与区别

我们需要明确期货和期权各自的定义。期货合约是一种双方约定在未来特定日期以特定价格买卖某种资产的协议。 买方承诺在未来买入,卖方承诺在未来卖出。合约价格在交易达成时就确定了,未来价格波动带来的风险由买卖双方共同承担。 无论标的资产价格涨跌,双方都必须履行合约义务,这便是期货的强制履约性。

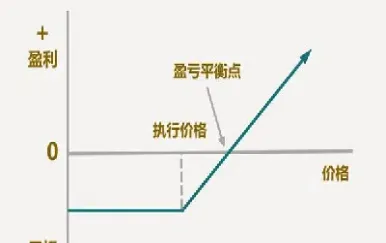

而期权合约则赋予买方在特定时间内(美式期权)或特定日期(欧式期权)以特定价格买入(认购期权)或卖出(认沽期权)某种资产的权利,而非义务。 期权买方支付权利金,获得这种权利。期权卖方收取权利金,承担履行义务的责任。 如果期权买方选择放弃行权,则只会损失已支付的权利金;但如果期权卖方被行权,则必须履行合约义务,无论市场价格如何变动。 这体现了期权合约的“权利而非义务”特性。

可见,两者最大的区别在于强制履约性。“权利而非义务”是期权最核心的特征,也是期权与期货最根本的区别。期货合约的风险较大,但回报也相对较高,而期权合约风险可控,但回报也相对有限,主要体现在权利金的收益上。

期权的标的资产:远不止期货

许多人认为期权合约的标的物一定是期货合约,这是错误的。实际上,期权合约的标的资产种类繁多,包括但不限于:股票、指数、债券、商品、外汇等等。 例如,我们常见到的股票期权,其标的资产就是股票;指数期权的标的资产是股票指数;商品期权的标的资产可以是黄金、原油等大宗商品。 而与期货相关的期权,其标的资产才是期货合约本身。

事实上,许多期权合约的交易量甚至超过了其对应的期货合约。 例如,一些股票的期权交易量远远大于其股票期货的交易量,这说明期权市场已经非常成熟和广泛,并非只依附于期货市场。

期货期权的组合策略:风险管理和套利

期货和期权的组合应用能够创造出更丰富的风险管理和套利策略。 投资者可以根据市场预期,利用期货和期权的特性,构建复杂的交易策略,以达到控制风险、放大收益或对冲风险的目的。 例如,利用期货对冲现货风险,再用期权来管理期货交易的风险,这就是一种常见的组合策略。

期权的灵活性和多样性,使得投资者可以根据自身的风险承受能力和市场预期,选择不同的策略。 这远非单纯交易期货所能达到的效果。 这种策略的复杂性和多变性也进一步说明了期权并非仅仅是附属于期货的工具。

期权的应用:风险管理和投机

期权的应用场景非常广泛,主要体现在风险管理和投机两个方面。 在风险管理方面,期权可以帮助企业和投资者对冲各种风险,例如汇率风险、利率风险、商品价格风险等等。 通过购买合适的期权合约,可以锁定未来的价格,避免价格波动带来的损失。

在投机方面,期权可以帮助投资者放大收益,也可以限制风险。 认购期权的买方只需要支付少量权利金,就可以获得潜在的巨大收益;而认沽期权的买方则可以对冲下跌风险。 期权的杠杆效应比期货更显著,但也意味着更高的风险,需要谨慎操作。

期货及期权市场监管

期货和期权市场由于其高杠杆和高风险特性,受到各国政府严格监管。交易所对期货和期权合约的交易进行严格监控,以防止市场操纵和欺诈行为。 投资者在参与期货和期权交易前,需要充分了解相关知识,并谨慎评估自身的风险承受能力。 这不仅适用于以期货为标的资产的期权,也适用于其他所有类型的期权交易。

监管机构对期权市场的规范化,进一步体现了期权的独立性和重要性。 如果期权仅仅是期货的附属品,那么监管的力度和范围自然不会如此之大。

总而言之,期权并非只针对期货。虽然两者在交易所市场经常同时出现,并且可以组合使用以达到更复杂的交易策略,但期权的标的资产远不止期货,它可以是各种金融资产。 期权作为一种独立的金融工具,拥有其独特的风险收益特征和广泛的应用场景,在风险管理和投机方面都发挥着重要的作用,其重要性是独立于期货市场的。 简单的说,期货是“必须履约”的交易,而期权是“选择履约”的权利。 了解两者之间的差异和关联,才能更好地在金融市场中运用这些工具,规避风险,创造收益。

下一篇

已是最新文章